Quando os espectadores entram no teatro, o elenco já está no palco fazendo a cena de abertura de Narrativas Encontradas Numa Garrafa Pet na Beira da Maré, apresentada neste domingo no Sesc Cajuína (@sesccajuina), em Teresina, pelo Grupo São Gens de Teatro (PE) (@gruposaogens). Os personagens estão uns sobre os outros, formando um “bolo” de gente. Parece uma célula-ovo, e de fato essa ideia não é extravagante, pois ali nasce o espetáculo. O palco está na penumbra. Jatos de luz formam grafismo que atravessa a cena em diagonais. Os atores se movimentam e aos poucos se vê que estão envoltos numa rede de pescar. Um som de alto volume, que lembra locomotiva ou usina, perpassa a cena.

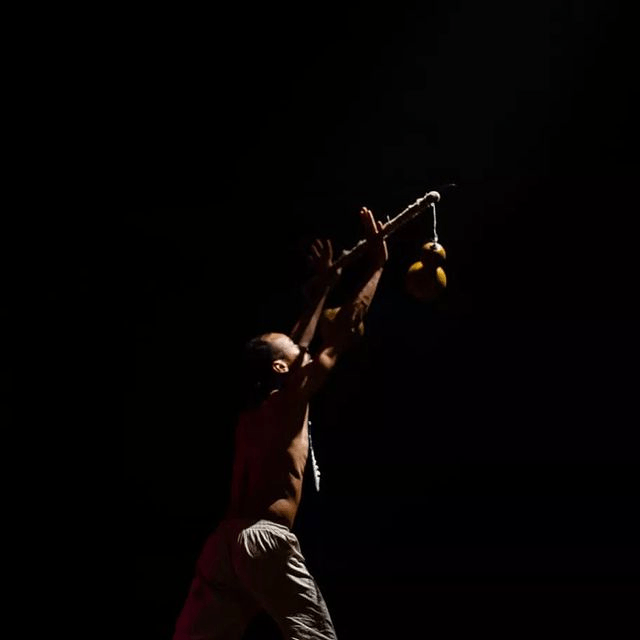

Ali já estão os elementos que definirão a peça como um todo. No cenário, a fachada de um casebre ou palafita, objetos usados na pesca de mariscos e sururu, pneus que andam de um lado para o outro, uma escada que se transmuta em barco de pesca e outras coisas. Não há nada morto no cenário. Parece que os objetos têm vida própria, mas isso é só um dado coerente com a dinâmica potente da peça. Os atores têm o biotipo de pessoas comuns, fruto do caldeamento racial na formação do povo brasileiro. Nada de corpos perfeitos besuntados em academias ou praias idílicas. Nem precisaria dizer que o figurino é simples. Dois atores atuam só de bermuda, sem camisa. O tom escuro do palco atravessa toda a peça, cortado por jatos de luz e por uma sonoplastia igualmente cortante, da qual faz parte os sons das conchas de mariscos produzidos pelos personagens enquanto atuam também vigorosamente.

Tudo isso para narrativas escuras de uma comunidade ribeirinha do mangue, em Recife. Todos os elementos não-verbais citados acima não são escoras: eles também são as próprias narrativas. Por isso, não há separatividade entre os elementos construtivos da peça. Pelo contrário, há uma integração seminal do começo ao fim. No debate que se deu após a encenação, alguém falou que a peça tem uma dramaturgia orgânica e colaborativa. É isso mesmo.

Nenhum palmo do palco fica sem utilização. Não há sequer ou um segundo de pausa no fluxo intenso dos acontecimentos. Os personagens, ora em grupo, ora em solo, dão com o corpo a vida que o teatro precisa. Deve ter sido preciso muito trabalho corporal e outros para o elenco ficar afinado com essa estética da densidade, diria, da pancada. Necessária, porque é impossível contar uma história dessas com “bons modos burgueses”.

Há uma máxima atribuída a Dostoievsky segundo a qual para se escrever bem é preciso sofrer. Quem sente na pele as agruras da vida está mais apto a falar sobre elas. Todo o elenco sabe o que é viver num bairro pobre da periferia de uma grande cidade. O autor do texto, por exemplo, que também é ator e diretor, pertence a uma família que retira sua subsistência da pesca artesanal de marisco e sururu. Cada um do elenco tem experiência pessoal na arte da sobrevivência.

Viver é um bicho perigoso, mas para quem vive na periferia é mais perigoso ainda. Não se trata de uma periferia apenas geográfica. Talvez seja, como muitos falam, uma periferia do capitalismo. Seja o que for, é “máquina de moer gente”, não por acaso pobres e negros. O texto da peça não tem pruridos em dizer que essas pessoas são cada vez mais empurradas para a margem da margem. Além da precariedade de tudo, há polícia para dar pancada e matar. Por isso, uma das narrativas-solo é da mãe marisqueira que perdeu o filho de cinco anos, assassinado pela polícia, enquanto brincava. É uma das partes mais tocantes. De alguma forma, todos estão representados ali, como o homossexual, o rapaz que batalha para ganhar trocados no semáforo e o garoto que deu a si próprio o nome Miguel.

Na tensão constante, o espectador quase não tem tempo de respirar. Mas tudo isso tem de acontecer dramaturgicamente. E acontece de um modo que se comunica implícita e explicitamente com autores, pernambucanos ou não. A lista é grande e contém Hélio Oiticica (“seja marginal, seja herói”), Josué de Castro (Geografia da Fome, Homens e Caranguejos), Chico Science e Nação Zumbi (“Eu vou fazer uma embolada, / Um samba, um maracatu / Tudo bem envenenado / Bom pra mim e bom pra tu / Pra gente sair da lama e enfrentar os urubus”), Milton Santos (“A força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos, quando apenas conseguem identificar o que os separa e não o que os une”) e o poeta Miró da Muribeca (“desse mundo bêbado / um copo ali de lirismo / outro aqui de veneno”), entre outros.

Segundo texto informativo do 29º Festival Janeiro Grandes Espetáculos, ocorrido este ano no teatro Hermilo Borba Filho, em Recife, o Grupo São Gens de Teatro tem 13 anos de existência e já apresentou 15 peças inspiradas “na poética margem, que traz as pessoas marginalizadas como base do estudo”. Seja o que a expressão “poética margem” conceitualmente signifique, a opção é pelos que são moídos pelo sistema que criou e parece querer perpetuar a sociedade cada vez mais desigual e cheia de crueldades e sofrimentos. Talvez caiba aqui um paralelo com outro pernambucano, Manuel Bandeira, e seu poema sórdido. A poética margem certamente tem a marca suja da vida, mas oferece saídas, uma delas, a ética da solidariedade, entrelaçada com estética para a sociedade e para a linguagem.

Mas nem tudo na peça são dores. Na vertigem cruenta que é toda a narrativa, ou melhor, narrativas, há espaço para o abraço e a beleza. Às vezes, as personagens se encontram para dançar, conversar, compartilhar sonhos, mesmo que isso soe precário e provisório. E o final sugere outra célula-ovo, porque os personagens estão de novo juntos, formando um grupo, dessa vez acalentado por um canto de matriz feminina, que não deixa de trazer o amor e a esperança que precisamos para vencer a escuridão destes tempos.

* O título é uma homenagem ao poeta recifense Miró da Muribeca (1960-2022). Para não dizer que não falei de flúor (2004) é um de seus quinze livros.

Gostou da coluna? Quer saber o que mais o autor tem a dizer? Leia os demais textos de Rogério Newton que temos aqui na Geleia. Quer Sugerir pautas? Manda a sua sugestão para: redacao.geleiatotal@gmail.com

Terê Jam na Ponte Estaiada

Terê Jam na Ponte Estaiada